বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপ্তি ছিল ১৯৭১ সালের ৯ মাস। এর প্রভাব সীমানা ছাড়িয়ে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধকালীন কয়েক কোটি শরণার্থীর আশ্রয় মিলেছে ভারতে, প্রবাসী সরকারের রাজনৈতিক নেতৃত্বে। এত মানুষের অন্নসংস্থান শুধু নয়, মহামারির মাঝে বেঁচে থাকার সংগ্রাম চলে নিরন্তর। সীমান্তবর্তী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি শরণার্থীদের চিকিৎসায় নিয়োজিত ছিলেন বহু চিকিৎসক। ডা. রাশীদ রেজা খান এমনই একজন মুক্তিযোদ্ধা চিকিৎসক। মেডিকেল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন হাকিমপুর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে। গত ৭ ই ডিসেম্বর, সাতক্ষীরা মুক্তি দিবসে এলাকাবাসীর সংবর্ধনায় সিক্ত হন এই নিভৃতচারী চিকিৎসক মুক্তিযোদ্ধা।

সংবর্ধনার কথা তাঁর কন্যা ডা. ঈশিতা রেজা খান ফেসবুকে শেয়ার করলে তা প্ল্যাটফর্ম নিউজের নজরে আসে। প্ল্যাটফর্মের অনুরোধে তিনি লিখেছেন তাঁর দেখা সেই সময়ের কথা।

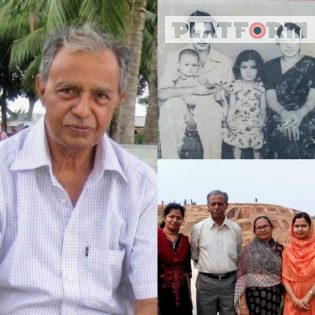

আমি ডা. রাশীদ রেজা খান, জন্ম ২৬ শে জুলাই, ১৯৪০ সালে, সাতক্ষীরা সীমান্তবর্তী ভারতের বশিরহাট জেলার হাকিমপুর গ্রামে। আমার পিতা আব্দুল ওহিদ খান ছিলেন হাকিমপুরের ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান। মা জোবেদা খানম ‘৪৩ সালে কলেরার মারা যাওয়ার পর বাবা আর বিয়ে করেন নি। উনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়তে গিয়েছিলেন। কিন্তু, যক্ষ্মা হওয়ায় পড়া ছেড়ে দিয়ে গ্রামে চলে আসেন। সোনাই নদীর তীরে আমাদের পুরোনো দোতলা বাড়ির চিলেকোঠায় বসে দেশবিদেশের প্রচুর বই পড়তেন। ১৯৪৭ সালে আমার বাবার ধারণা হয়, মুসলিম অধ্যুষিত হাকিমপুর পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হবে, তাই বাড়িতে পাকিস্তানের পতাকা তুলে দেন। পরবর্তীতে এটা নিয়ে বিভিন্ন মহলে কথা শুরু হলে বাবা আমাকে আর ছোট ভাই শাহীদ রেজা খানকে নিয়ে সাতক্ষীরাতে চলে আসেন।

সাতক্ষীরা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ১৯৫৯ সালে আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হই। বামপন্থী রাজনীতিতে ভালো ভাবেই যুক্ত হয়ে পড়ি। দিনে-রাত রাজনীতি, দাবা, ক্যারাম, টেনিস আর ব্যাডমিন্টন নিয়ে ভালোই কাটছিল। কিন্তু ফাইনাল প্রফে ভালোমতোই ধরা খেয়েছিলাম, তিন টার্মে অবশেষে পাশ হলো এমবিবিএস। পাশ করে সাতক্ষীরাতে ফিরে এলাম মহকুমা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হিসেবে। ব্যাচেলর জীবনের অনেকটাই কাটতো সাতক্ষীরা অফিসার্স ক্লাব আর স্থানীয় পিকে ক্লাবে। যেহেতু সরকারি চাকরি করি, সক্রিয় রাজনীতি এড়িয়ে চলতাম। তবে দিনে দিনে আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের পর ঘরে-বাইরে, রাস্তাঘাটে সবজায়গায় একটাই আলোচনা। কী হতে চলেছে ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল। আমাদের হাসপাতালে বেলা বারোটার পর রোগী আর তেমন থাকতো না, সবাই মিলে আলোচনা করতাম। মাঝেমাঝে স্থানীয় আওয়ামী লীগের ছেলেরাও আসতো খবর দিতে, আলোচনা করতে।

পঁচিশে মার্চ দিবাগত রাত দুইটার দিকে এলাকায় মাইকিং হলো, সবাই জানতে পারলাম কি ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গিয়েছে ঢাকায়। রাস্তায় মিছিল বের হলো সেই গভীর রাতে। চারদিকে থমথমে পরিস্থিতি। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে খবর পেলাম, যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাকিস্তানী সেনারা ট্যাংক নিয়ে সাতক্ষীরার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি আগে থেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম। দ্রুত বাবা ও কিছু আত্মীয়স্বজন নিয়ে রওনা দিলাম। আমরা যখন সীমান্ত পার হচ্ছি তখন সেনারা খুব কাছেই, নাভারনে। সীমান্ত পেরিয়ে চলে গেলাম আমাদের সেই পুরোনো হাকিমপুর গ্রামে। আমাদের বাড়িটিতে তখন অন্য মানুষের বসবাস। এক আত্মীয়ের খালি বাড়িতে উঠলাম। কিছুদিন পর থেকে দলে আসতে শুরু করলো ছেলেরা, বেশিরভাগ ষোল সতেরো বছরের, চৌদ্দ-পনেরোরও ছিলো অনেকে। একদল আসতো, কয়দিন পর আরেকদল, শতশত ছেলে। হাকিমপুরে গড়ে উঠল একটি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প। ছেলেগুলো শারীরিক ট্রেনিং নিতো সেখানে, প্রথম দিকে বিনা অস্ত্রে, পরে সশস্ত্র। ওরা সাধারণ সর্দিকাশি, জ্বর, ডায়রিয়ায় আমার কাছে চিকিৎসা নিতে আসতো। আমি বিভিন্ন ভারতীয় মাধ্যম থেকে ওষুধ-পত্র পেতে শুরু করেছিলাম। ভারতীয় সরকার প্রতি সপ্তাহে রেশন পাঠাতো আমাদের জন্য, তাতে কোনমতে জীবন বাঁচানো যেত, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষা হতোনা।

ইতোমধ্যে একদিন আমার কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড ফরহাদ বললেন কলকাতা গিয়ে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে দেখা করতে। আমি যখন রওনা দিলাম, তার কিছুক্ষণের মধ্যে আমার বাবা হঠাৎ মৃত্যুবরণ করলেন। আমি পরের ট্রেনে হাকিমপুর ফিরে এলাম।

যুদ্ধের তীব্রতা বাড়ছিল। যারা এতোদিন ট্রেনিং নিয়েছিল, তারা রাতের আঁধারে অপারেশনে যেতে শুরু করলো। ওরা ফিরে আসতো ভয়াবহ অবস্থায়। বেশিরভাগ মর্টারের গোলা খেয়ে। আমিই ছিলাম সেখানে একমাত্র ডাক্তার। আমার কাজ ছিল কোনমতে রক্ত বন্ধ করে বশিরহাট বা কলকাতার বড় হাসপাতালে পাঠানো। বিভিন্ন দাতা সংস্থা থেকে আমার কাছে তখন প্রচুর গজ, ব্যান্ডেজ, সিজার, স্কাল্পেল, এন্টিসেপটিকের সাপ্লাই আসতো। পাকিস্তানী সেনারা একদিন এগিয়ে এসে সোনাই নদীর ওপার থেকে আমাদের ক্যাম্প লক্ষ্য করে মর্টার চালিয়েছিল, ঘন গাছের কারণে তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

আমাদের ক্যাম্পের ইনচার্জ ছিলেন মেজর মঞ্জুর। উনি একদিন আমাকে বললেন,

‘আপনি যখন কাজ করছেন, তাহলে আমাদের আর্মি মেডিকেল কোরে জয়েন করেন।’

আমি বললাম,

‘আমি তো একটা সরকারি চাকরিতে আছি, আবার আর্মিতে জয়েন করব কেন!’

অবশেষে, সাতই ডিসেম্বর সাতক্ষীরা মুক্ত হলো। তবে আমি স্থানীয় নেতাদের কথামত ষোলই ডিসেম্বরের পরই ফিরে আসলাম। বিধ্বস্ত সাতক্ষীরা, আমিও প্রায় বিশ কেজি ওজন হারিয়েছি। তবু কি আনন্দ, আমরা জিতেছি, স্বাধীন দেশ পেয়েছি, আমরা বেঁচে আছি।

কিছুদিন পর পেলাম জেনারেল ওসমানীর স্বাক্ষর করা একটি সার্টিফিকেট। সযত্নে রেখে দিয়ে চাকরিতে জয়েন করলাম। অনেকদিন পরে বুঝলাম মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় আমার নাম নেই। একবার এপ্লিকেশন জমা দিয়েছি। আর এটা নিয়ে সময় নষ্ট করিনি।

“রাতের অন্ধকারে যেসব ছেলেরা ঘাড়ে একটা রাইফেল ঝুলিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে অপারেশনে যেতো, তাঁদের কাছে আমার অবদান তেমন কিছুই নয়।”

ডা. রাশীদ রেজা খান

এমবিবিএস (ডিএমসি),

বিএমডিসি রেজি নম্বর: ১৬১১,

সাতক্ষীরা